建蔽率(けんぺいりつ)とは?

「建蔽率(けんぺいりつ)」とは、敷地面積に対して建物がどれくらいの割合で建てられるかを定めたルールです。都市計画法や建築基準法により定められ、主に防火や通風、日照の確保を目的としています。

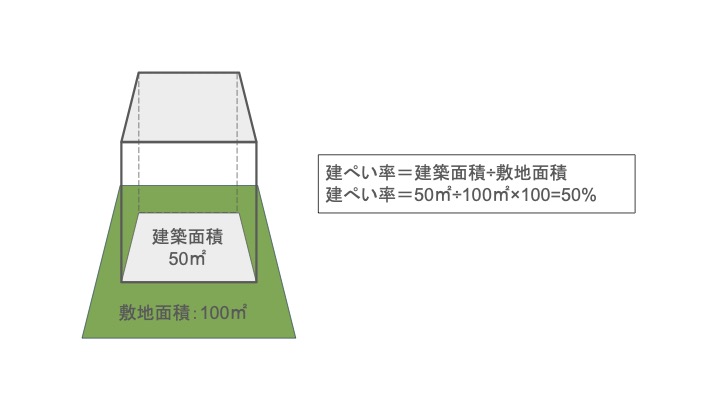

例えば、敷地面積が100㎡で建築面積が50㎡の場合、建ぺい率は50%となります。

建築面積とは?

建蔽率を算出するためには「建築面積」を理解する必要があります。

「建築面積」とは、簡単に言うと建物を真上から見たときに地面に投影される部分の面積のことです。

つまり、建物の“1階の屋根の下にある部分”が該当します。

玄関ポーチやバルコニーに関しては特別な場合がありますが、長くなりますのでここでは省略します。

建蔽率は用途地域によって異なる

建蔽率は用途地域ごとに上限値が異なります。

これは、地域の性格(住宅地・商業地・工業地など)によって、建物密度を調整するためです。

主な用途地域ごとの建蔽率の目安

建蔽率は行政が定めるためあくまで目安となりますが、用途地域ごとの一般的な建蔽率は以下の通りとなります。

| 用途地域 | 一般的な建蔽率 |

|---|---|

| 第一種・第二種低層住居専用地域 | 50〜60% |

| 第一種・第二種中高層住居専用地域 | 60% |

| 商業地域 | 80% |

| 工業地域・準工業地域 | 60%〜80% |

またこれらはあくまで「原則値」であり、防火地域や角地などの条件で緩和される場合があります。

用途地域がまたがっているときの建蔽率の考え方

1つの敷地が複数の用途地域にまたがる場合、敷地の面積割合に応じて建蔽率を按分して計算します。

計算例

- 敷地全体:100㎡

- うち60㎡が建蔽率60%地域、40㎡が80%地域

→(60㎡×60%)+(40㎡×80%)= 36㎡+32㎡=68㎡

→ 全体の建蔽率は68%相当となります。

つまり、単純に高い方の建蔽率を採用するのではなく、それぞれの地域の割合に応じて計算する点がポイントです。

また、用途地域の境界線付近に建てる際は、どちらの地域に属する部分かを明確にして建築確認を行う必要があります。

曖昧な場合は、設計士や市区町村の建築指導課で確認しましょう。

建蔽率の緩和とは?

建蔽率は原則として守る必要がありますが、条件を満たすことで上限を引き上げられる「緩和制度」があります。

代表的なものが「角地緩和」と「防火地域・準防火地域での緩和」です。

緩和例① 角地緩和

「角地緩和」とは、2つ以上の道路に接している敷地(角地)の場合に、建蔽率の上限を+10%まで緩和できる制度です。

- 通常建蔽率:60%

- 角地緩和適用後:70%まで建築可能

角地は通風や採光が確保しやすく、防災上も有利であるため、このような緩和が認められています。

ただし、すべての角地で自動的に緩和されるわけではありません。

市区町村の条例で対象となる「角地の定義」や「道路幅員」が細かく決められていますので、事前に確認が必要です。

緩和例② 準防火・防火地域内

防火地域や準防火地域に指定された土地では、耐火建築物や準耐火建築物にすることで、建蔽率が緩和されるケースがあります。

防火地域内

・耐火建築物

・耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する

準防火地域内

・耐火建築物

・耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する

・準耐火建築物

・準耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する

まとめ:建蔽率は土地の使い方の基本ルール

建蔽率は、土地に建てられる建物の「面積の上限」を決める大切なルールです。

建築面積や用途地域の違い、角地・防火地域での緩和を正しく理解することで、敷地を最大限に活用した計画が立てられます。

必ず自治体の都市計画図や建築指導課で建蔽率の確認を行いましょう。

コメント